2021 年 11 月 22 日 ~ 2022 年 12 月 09 日

第三屆

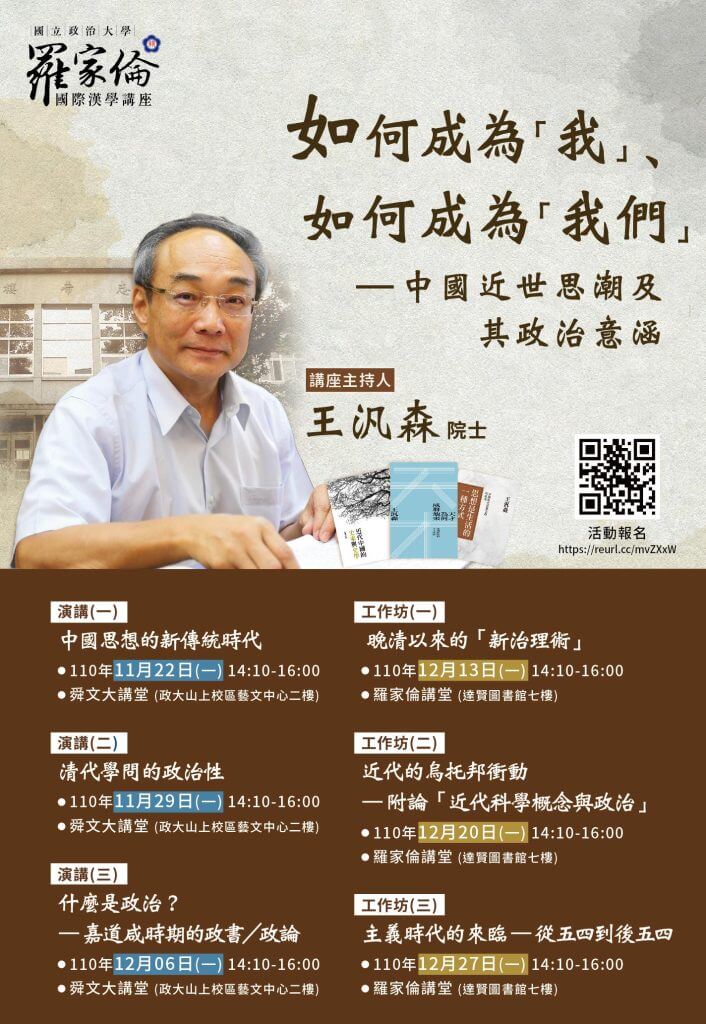

國立政治大學 羅家倫國際漢學講座

如何成為「我」、如何成為「我們」─中國近世思潮及其政治意涵

王汎森院士 WANG Fan-sen 系列講座

本系列演講主要是探討宋以下到民國時期的六次思潮的轉變,並附帶提到在這幾次思潮中,對「我」及「我們」的設想有何變化。「我」及「我們」包含甚廣,但本系列演講希望關注如下問題:

一、「我」與「我們」的定義一直在變,如宋明理學中對「我」與「我們」,新文化運動對「我」與「我們」,黨國時代對「我」與「我們」的看法皆不同,且都產生了極為重大影響。

二、在這些思潮中,如何構想「我」與「我們」在一起的方式?

三、「我們」包括哪些人,其包括的範圍一直在變,這個問題到今天台灣也仍然是一個受到關注的問題。

在傳統中國,「政」往往隨「學」、「思」而變,本系列演講是以近世思潮的六個變化為主,以其中的政治意涵為輔,來看近世政治思維的演變。

於世界中探尋自我:政治(politics)而已? 系列講座

包弼德 Peter K. Bol|客座講座教授 美國哈佛大學東亞語言與文明學系教授

2021年,我們有幸邀請到王汎森院士成為第三屆羅家倫國際漢學講座主持人,並舉辦「如何成為『我』、如何成為「我們」─中國近世思潮及其政治意涵」系列講座,2022年邀請到羅家倫國際漢學講座第三屆客座講座教授包弼德 (Peter K. Bol)教授演講,延續並開展王汎森院士之講題。

「重訪傳統:郡縣空虛之後士人的因應」 系列講座

羅志田 LUO Zhitian|客座講座教授 中國四川大學傑出教授

2021年,我們有幸邀請到王汎森院士成為第三屆羅家倫國際漢學講座主持人,並舉辦「如何成為『我』、如何成為「我們」─中國近世思潮及其政治意涵」系列講座,2024年邀請到羅家倫國際漢學講座第三屆客座講座教授羅志田教授演講,延續並開展王汎森院士之講題。

Between Empire and Nation: Legitimacy, Unity, Identity, and Historical Narrative 天下與國家之間:正統、一統、認同和歷史敘述

歐立德 Mark C. Elliott |客座講座教授 美國哈佛大學教授

Why is it that Qing history matters so much in China today? To answer this question, these lectures explore the political and discursive relations between the last imperial state and the modern Chinese nation, proposing that the same questions of unity, legitimacy, and identity that emerged in the Qing period have returned with a new relevance in the 21st century. They argue further that to fully grasp the historical significance of the Qing era for modern China, it is important to bear in mind not only the notion of “great unity” but also the long shadow of the “discourse on civilization and barbarity” (Hua-Yi zhi bian).

為何清史敘述在當今中國如此重要?為回答這個問題,這些講座將探討「大清帝國」政權與現代民族國家之間的政治和話語關係,說明清朝時期所出現的「正統」、「一統」、及「認同」等論述在二十一世紀以新的現實意義回歸。講座進一步指出,要充分理解清朝對現代中國的歷史意義,不僅要考慮「大一統」的理念,也要關注「華夷之辨」話語的長期影響。